PojokTIM – Terik masih setia menyengat jalanan Jakarta. Para penyair dan budayawan yang bersiap mengikuti acara diskusi dengan tema deklamasi atau seni baca puisi mulai berdatangan di selasar Lantai 5 Gedung Ali Sadikin kompleks Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Kamis (29/8/2024). Salah satunya Exan Zen, seorang sutradara, aktor dan penulis yang juga dikenal sebagai Presiden Pembaca Puisi Indonesia.

“Saya tidak memilih-milih dalam bergaul. Semua saya anggap teman. Saya juga suka berbincang apa saja, dari seni, sosial budaya, sampai politik. Bahkan saya kerap membicarakan hal remeh temeh yang menurut sebagian orang tidak penting. Bagi seorang penulis, satu katapun menjadi penting. Dari sana kadang saya mendapat ide untuk bahan tulisan,” tutur Exan Zen.

Gaya bicaranya lugas tanpa beban. Sesekali diselingi ungkapan satire yang memancing tawa dibalut rasa getir. Konsistensinya dalam mempertahankan eksistensi TIM sebagai pusat kesenian masih membara.

“TIM bukan lagi Taman Ismail Marzuki tapi serupa Taman Impian Jaya Ancol. Menawarkan mimpi-mimpi kosong di balik kemegahan gedungnya. Ketika kita masuk TIM tidak beda dengan kawasan industri yang panas dan gersang. TIM sudah kehilangan marwahnya,” kata Exan.

Pandangan Exan Zen dengan kondisi TIM saat ini, harapan-harapannya dan bagaimana proses kreatifnya, disampaikan kepada PojokTIM tanpa tedeng aling-aling. Berikut rangkumannya.

Selain baca puisi, apa kesibukan Anda sekarang?

Masih nulis skenario sinetron, FTV (film televisi) dan film layar lebar. Kadang dengan ide sendiri, lain waktu juga karena ada pesanan. Itu hobi yang kemudian menjadi profesi. Saya sudah suka menulis sejak SD. Bahkan mulai menulis naskah drama ketika mendapat hadiah mesin ketik dari paman sewaktu kelas 4 SD. Sejak itu saya tidak bisa lepas dari dunia menulis, baik naskah drama maupun skenario film.

Ada anggapan, dari segi tema, film atau sinetron kita biasa-biasa saja. sementara Anda dikenal idealis dalam berkesenian. Anda merasa terbebani ketika menulis skenario FTV?

Saya enjoy dalam berkarya. Ketika ada pesanan menulis skenario, saya lihat apakah ada pesan edukasinya apa tidak, apakah saya akan enjoy dalam mengerjakannya. Itu ukurannya. Meskipun diiming-iming bayaran gede, tapi kalau saya merasa terbebani, saya tolak juga. Karena yang suka ngasih iming-iming gede biasanya tukang ngibul dan gak jadi. Haha… Lain waktu saya menulis dengan bayaran kecil. Karena saya merasa enak ya saya kerjakan. Saya tidak mengatakan itu bentuk idealisme. Saya hanya tidak ingin memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang tidak saya suka atau membuat saya terbebani. Terkait dengan puisi, saya tidak menulis puisi secara intens untuk dijadikan buku karena saya memang bukan penyair. Tapi saya suka membaca puisi karya para penyair. Waktu remaja, saya hanya menulis puisi untuk diri sendiri, untuk pacar dan teman-teman yang lagi jatuh cinta. Haha… Seperti film Rano karno zaman dulu yang judulnya Roman Picisan. Jujur saja, menulis puisi itu berat, selain membutuhkan pemikiran yang sangat keras, duitnya juga tidak jelas. Malah menjadi beban bagi saya. Paling-paling ya saya menulis puisi yang saya selipkan dalam sebuah adegan film. Jadi saya lebih suka menulis skenario, sehari saya bisa bikin 1 episode. Kalau puisi, sehari belum tentu bisa satu judul. Pernah saya menulis satu puisi yang memerlukan waktu 1 bulan dalam bentuk prasasti di batu marmer, karena saya harus riset dulu, mengumpulkan banyak data, termasuk jenis batu pualam yang cocok untuk prasasti, yaitu tentang Pahlawan HR. Rasuna Said. Ini puisi pesanan dari Kepala Dinas Kebudayaan Bapak Iwan Henry Wardhana untuk melengkapi patung HR. Rasuna Said yang dibuat oleh pematung Nano Sukarno. Judul puisinya “Seliguri”, saat ini tersimpan di Museum Joang ’45, Menteng.

Bagaimana dengan novel?

Saya menulis novel, judulnya Aira. Saya tulis di London dan Jakarta, sebelum pandemi. Saat sedang riset untuk pembuatan film di London bersama Effendi Sho, nama panggilannya Pak Akay (Produser Inem Film), saya mendapat inspirasi untuk menulis novel Aira dari skenario film yang telah saya buat. Latar belakangnya kota Westminster London dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebelum revitalisasi. Ceritanya tentang anak perempuan bernama Aira yang terlahir polio (difabel), mengalami kecelakaan dan kedua kakinya diamputasi, hingga akhirnya menggunakan kaki palsu. Aira berhasil menjadi dokter ortopedi. Saat diundang sebagai peserta Konferensi Ortopedi Internasional di London, dia bertemu seniman lukis bernama Jiva yang sedang kuliah di sana dan jatuh cinta. Ketika keduanya kembali ke Jakarta, banyak waktu mereka habiskan di Taman Ismail Marzuki karena Jiva akan menggelar pameran lukisan tunggal di Galeri Cipta III. Jadi genrenya drama romantis. Sampai akhirnya TIM direvitalisasi dan berubah total, sudah berjalan 5 tahun, novel itu belum saya terbitkan, masih mencari penerbit, dan tentu harus ijin dulu sama Pak Akay yang membiayai saya ke London. Etikanya kan begitu. Novel itu akan menjadi kenangan tersendiri tentang TIM yang kala itu masih memiliki banyak taman dan pohon-pohon tua. Beda dengan TIM yang sekarang, yang ditanam beton semua. Ruang terbuka hijau yang tersisa terasa hampa. Marwahnya sudah tidak ada.

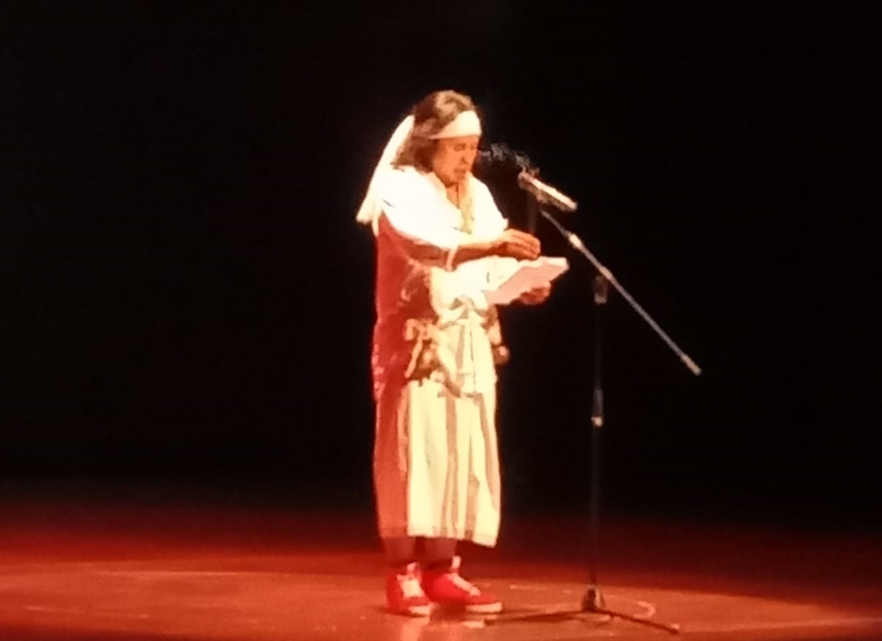

Penampilan memukau Exan Zen pada acara 83 Tahun Sutardji Calzoum Bachri di Teater Kecil TIM. Foto: Amir Sibutar Butar

Ada fenomena orang film hijrah ke sastra dan teater, tanggapan Anda?

Sebenarnya sejak dulu sudah lazim orang sastra dan orang teater ke film dan sebaliknya karena antara dunia film dengan sastra dan teater tidak berjarak. Hanya beda peralatan dan istilah saja. Menyutradari film juga tidak beda jauh dengan menyutradarai teater. Demikian juga soal naskah drama dan skenario film. Bahkan akting di teater lebih intens karena tidak mengenal pengulangan, tidak ada cut tu cut.

Namun memang saat ini dunia film sedang sepi dari orang sastra dan orang teater, karena ruangnya makin menyempit. Ada beberapa teman sastra dan teater yang sebelumnya eksis di film, sekarang tidak punya ruang lagi. Mungkin karena faktor persaingan yang ketat kali ya, apalagi sekarang lagi boomingnya film horor. Hal itu bisa dimaklumi karena biaya untuk membuat film sangat mahal, butuh investor, yang pastinya berpikir film yang akan dibuat nantinya laku apa enggak? Prosesnya juga lama, apalagi layar lebar. Kadang 1 judul prosesnya bisa setengah tahun. Sementara di sastra hanya modal jongor (membaca puisi), modal nulis, bisa eksis tanpa harus ada investor. Mungkin karena dampak pandemi juga kali ya? Selama 2 tahun pandemi, saya tidak menulis film. Bahkan 3 skenario film layar Lebar yang sudah saya tulis di tahun 2019 batal produksi karena pandemi, salah satunya yang berjudul Aira yang saya jadikan novel, juga Baper in Love dan Pak Raden. Selama pandemi saya dan kawan-kawan Under Banner TIM mengisi waktu luang dengan membuat film puisi dan film pantun.

Bagaimana proses pembuatan film puisi Chairil Anwar?

Itu film pendek, bukan film komersial. Prosesnya 1 bulan, sudah sama editing. Jadi yang lama editingnya. Sebab peralatan syuting yang serba terbatas sehingga harus dipermak saat editing. Saya sendiri merasa hasilnya masih kurang maksimal. Tapi ya cukup memaklumi karena itu saat awal pandemi, ketika kita tidak bisa bergerak ke mana-mana. Dari obrolan dengan teman-teman Under Banner TIM, tercetus punya keinginan yang sama untuk tetap eksis di masa pandemi, saya buat skenario fllm pusi dari kumpulan puisi karya Chairil Anwar. Jadi film puisi Binatang Jalang merupakan produksi bersama dengan anggaran minim sekali, kerja kolektif, artinya biaya kolek sana kolek sini. Hehe… Yang kedua film puisi Lalu Kau Lalu Batu Lalu Aku Lalu Waktu dari kumpulan puisi karya Radhar Panca Dahana, ini lebih serius karena shootingnya di Tebing Koja Banten. Ada juga film pantun dengan durasi 5 menit, saya ikutkan dalam Lomba Berbalas Pantun Tingkat Nasional tahun 2021 dengan nama Under Banner TIM. Dari 1085 peserta dari Aceh sampai Papua, Under Banner masuk 5 besar, pialanya disimpan oleh Yaser Arafat (almarhum). Masih mengisi waktu luang di masa pandemi, saya ikutan Lomba Video Baca Puisi Piala Paman Birin, tingkat nasional, kameramannya Joel Thaher. Dari jumlah 1.252 video peserta, saya Juara Pertama dan diundang ke Kalimantan Selatan bersama 5 terbaik lainnya.

Saat ini marak alihwahana atau ekranisasi dari teks sastra ke film, apa tantangan terbesarnya?

Setiap bidang mempunyai tantangan masing-masing. Bukan hanya di film, namun juga sastra. Itu sebabnya ada penyair yang hebat dalam menulis puisi namun tidak bagus kala baca di panggung. Demikian juga sebaliknya, seorang pembaca puisi yang bagus, belum tentu juga bisa menulis puisi dengan baik. Karena itu saling mengisi. Ketika karya sastra dialihwahanakan ke film, tantangannya lebih pada adaptasi dari teks ke bahasa gambar. Tidak semua teks bisa diwujudkan dalam gambar. Sebaliknya kata mungkin tidak cukup untuk menggambarkan keindahan alam yang divisualisasikan oleh gambar. Karena ini terkait dengan tafsir, dan tafsir tiap orang berbeda, maka pasti tidak akan bisa memuaskan banyak orang, khususnya yang berbeda tafsir.

Jalan deklamator apakah memang pilihan sejak awal menekuni dunia sastra?

Itu hanya hobi saja, di mana-mana kawan mengundang saya hadir. Tanpa latihan apa pun juga. Demikian juga ketika lomba. Jadi saya tampil dan baca begitu saja karena sudah menjadi hobi. Tidak perlu persiapan khusus. Seperti kita makan saja. Tapi yang perlu menjadi catatan, apa yang saya tampilkan di panggung saat baca puisi selama 3 menit sekalipun, itu adalah hasil dari proses latihan saya selama puluhan tahun di teater. Dan itu tidak mudah. Jadi kalau ada pembaca puisi dibayar mahal, itu sudah sewajarnya karena prosesnya juga mahal.

Saya sudah menggemari baca puisi sejak remaja. Tahun 90-an, saya sempat ngamen puisi di bis tingkat ibu kota, di kabin atas yang sepi karena jauh dari mesin. Bersama Iwan Singa dan Ujang Smot, saya rutin keliling baca puisi dari bis kota yang satu ke bis kota lainnya dengan puisi-puisi sosial politik. Jika aktivis demokrasi dan mahasiswa demo di jalanan, kami demo di bis kota dengan puisi yang mengkritik rezim Orde Baru, dapat saweran uang juga dari penumpang, tapi uangnya untuk biaya produksi teater.

Kapan mulai menekuni dunia teater?

Karena sudah terbiasa membuat naskah, saya tertantang untuk menyutradarai teater. Keinginan itu terwujud saat kelas 3 SMP. Hal itu terus berlanjut sampai SMA. Ketika Hijrah ke Jakarta, saya membentuk Teater Tanjung Seni di Tanjung Priok, ikut Festival Teater Jakarta dari tahun 1994 – 1997. Tahun berikutnya lebih memilih pertunjukan keliling kampus dan keliling daerah seperti di Bandung, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Jember dan Bandar Lampung. Terakhir kali Tanjung Seni pentas di Japan Foundation tahun 2007 membawakan lakon “Antara Ketenangan dan Hasrat” yang merupakan adaptasi dari novel Jepang karya Kaori Ekuni. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi sang penerjemah novel Patsiana T Sofyan, Ken Zuraida, Radhar Panca Dahana dan Sekar Ayu Asmara.

Setelah belasan tahun sempat vakum di teater karena keasyikan menulis untuk sinetron, tahun lalu anak pertama saya Ritus Jiva Smaradanta membuat Komunitas Dapunta. Bahkan sudah dibuatkan badan hukum di Kemenkumham. Dia bilang hadiah untuk ayah melanjutkan teater. Ini hadiah yang cukup membebani. Akhirnya saya menemui beberapa rekan yang dulu pernah berproses bersama dan mulailah berteater lagi. Penampilan perdana Dapunta membuat acara Radhar – Chairil di Akhir April 2023, menghadirkan pembaca puisi yang lagi viral, Peri Sandi Huizche. Pada tahun yang sama mengisi acara Tribute to Huriah Adam di Teater Besar TIM, dilanjutkan membuat 2 film dokumenter Sunda Kelapa Pintu Gerbang Kebudayaan dan Museum Bahari Berpuisi. Sebelum bulan puasa 2024, Dapunta mementaskan ritus puisi teaterikal “Ngiua” karya Sutardji Calzoum Bachri di Sala Hatedu (Hari Teater Dunia) Taman Budaya Jawa Tengah. Ternyata penuh penonton dan begitu antusias. Setelah Lebaran, Dapunta mengisi performing art pertunjukan kolaborasi musik etnik Batak Horja Bius dengan Israel Varella, musisi flamengo jazz dunia di Teater Wahyu Sihombing TIM yang penontonnya membludak.

Apakah karena background teater itu yang membuat Anda bisa begitu totalitas ketika membaca puisi di panggung?

Karena saya menyukai keaktoran, sehingga mungkin terbawa ketika saya membaca puisi. Padahal tidak ada persiapan khusus. Saya baca naskah (puisi) lalu saya tafsirkan. Tentu setiap orang punya tafsir berbeda atas teks. Jadi ketika di panggung, gerak saya mengalir begitu saja sesuai tafsir atas teks. Dan sekali lagi, itu semua berangkat dari proses puluhan tahun saya latihan teater.

Menurut Anda, bagaimana kondisi TIM saat ini?

Ada yang bilang sekarang TIM semakin bagus. Tapi kan yang bagus gedungnya doang. TIM sudah kehilangan tamannya. Dulu TIM, layaknya tempat aktifitas seniman, memiliki banyak taman. Di setiap sudut ada taman sebagai ruang berekspresi dan juga tempat seniman berkumpul, ngobrol membahas kesenian hingga malam, bahkan menjelang pagi.

Kalau sekarang, bangunan semua. Tidak ada lagi tamannya. Sudah seperti kawasan industri Pulogadung, bukan lagi Pusat Kesenian Jakarta. Bukan lagi Taman Ismail Marzuki tapi Taman Impian Jaya Amcol. Semua orang yang masuk ke sini diajak bermimpi. Mimpi kosong.

TIM telah kehilangan marwahnya. Mestinya itu harus kita sadari bersama. TIM telah meninggalkan jati dirinya sebagai baromoter kesenian di Jakarta. sekarang yang tinggal hanya meterannya untuk mengukur uang masuk dari sewa gedung.

Bukankah salah satu tuntutan seniman agar TIM dikelola oleh BLUD (Badan layanan Umum Daerah) sudah dipenuhi?

Hanya secara legal formalnya. Buktinya sampai sekarang labelnya masih UP PKJ TIM. Dan yang paling miris, kehadiran BLUD tidak memberikan dampak apa-apa bagi seniman. Sewa gedung yang berada di bawah BLUD seperti Teater Besar dan Teater Kecil malah naik. Sekarang ruang make up, selasar, juga disewakan. Jadi kehadiran BLUD tidak sesuai dengan harapan seniman.

Memang bisa BLUD hanya mengelola kawasan yang hanya 30 persen dari kawasan TIM? Tuntutan kawan-kawan seniman #saveTIM kan seluruh kawasan TIM berada di bawah kendali BLUD yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, bukan kepada Dinas Kebudayaan, supaya mandiri. Idealnya seperti BP PKJ TIM sebelum berubah jadi UP PKJ TIM.

Sekarang menjadi dilemetis karena ada 2 pengelola TIM yakni UP PKJ TIM atau BLUD tadi, dengan Jakpro (PT Jakarta Propertindo). UP PKJ TIM menyewakan ruang-ruangnya sendiri, demikian juga Jakpro. DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) berada di posisi tengah. Akibatnya DKJ kebingungan ketika mengkurasi grup-grup yang akan menggunakan gedung karena seringkali ketika proses kurasi masih berjalan, tiba-tiba gedung yang tadinya mau digunakan sudah disewa ke pihak lain. Ini bukti tidak adanya koordinasi yang jelas antar lembaga di TIM.

Harusnya dibuat kebijakan bahwa kurasi acara yang akan digelar di TIM hanya lewat 1 pintu yakni DKJ. Kemudian dibuat kalender bulanan seperti dulu. Masyarakat seni jadi tahu apa saja kegiatan yang akan digelar selama 1 bulan ke depan. Mereka yang mau mengisi atau menggunakan gedung tinggal menyesuaikan dengan kalender kegiatan.

Kalender kegiatan itu mestinya dibuat oleh DKJ bersama dengan Jakpro dan UP PKJ TIM. Mereka juga harus memiliki data kegiatan tahunan sehingga tahu hari dan bulan mana yang kosong dalam rentang 1 tahun.

Karena sekarang tidak memiliki agenda kegiatan bulanan untuk 1 tahun yang bisa diakses oleh publik kesenian, maka ketika ada yang minta kurasi ke DKJ dan tanya gedung mana yang kosong, jawabnya tidak tahu. Padahal sekarang zaman komputerisasi. Mestinya tinggal klik ketika ada yang tanya terkait ruang dan hari yang kosong. Masa kalah sama sistem pemesanan tiket kereta api yang dengan mudah bisa menunjukkan kursi kosong sampai beberapa bulan ke depan.

Dengan kondisi seperti sekarang, apa yang masih Anda harapkan?

Sekarang TIM sudah terlanjur direvitalisasi. Tidak mungkin merobohkan bangunan seharga Rp 1,4 triliun yang sudah berdiri ini, meskipun kondisinya memprihatinkan. Masih banyak sisi-sisi yang tampias ketika hujan. Demikian juga plafon di kantor DKJ dan masjid Amir Hamzah yang bocor.

Jadi harapan saya tinggal bagaimana mengembalikan marwahnya. Dikembalikan lagi ruhnya. Dulu kita bisa pentas di TIM merupakan kebanggaan luar biasa. Ketika tahun 1993 saya pentas di Graha Bakti Budaya, kebanggaan itu masih terasa sampai sekarang. Sebab memang tidak sembarang orang bisa pentas di GBB.

Sementara sekarang, asal bisa kerjasama dengan dinas, bisa kerjasama Jakpro, bisa pentas walau tanpa kurasi DKJ. Asal bisa sewa gedung, bisa pentas. Kurasi acara oleh PKJ TIM dan Jakpro hanya sekedarnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena yang dilihat oleh mereka bukan kualitas, melainkan jumlah uang sewa.

Bagaimana dengan model subsidi silang yang didengungkan pengelola TIM, baik Jakpro maupun BLUD?

Tidak masalah. Dulu TIM juga dipakai untuk konser Ruth Sahanaya. Jadi kalau sekarang TIM juga mau digunakan untuk konser musik atau acara anak-anak sekolah, silakan saja. Tapi ingat, acaranya tetap harus berkelas. Kalau kelasnya belum bisa di TIM, kan banyak gelanggang atau BLK (balai latihan kesenian). Pentas dulu di sana sampai benar-benar layak di TIM.

Saya tidak menolak kesenian dijadikan industri hiburan. Sah-sah saja. Tapi ada juga yang perlu dipertahanakan. Silakan Jakpro dan UP PKJ TIM mengelola gedungnya, tapi kurasi kegiatan di TIM menjadi kewenangan mutlak DKJ. Hanya dengan cara itu maka kita dapat mengembalikan marwah TIM.