Oleh Humam S. Chudori*

Apabila kita usai membaca sebuah cerita anak, terkadang merasa mudah membuat cerita yang baru kita baca. Kenapa demikian? Karena secara umum, biasanya, cerita anak-anak bukan saja mudah dipahami. Selain itu, alur ceritanya adakalanya bisa ditebak. Kemana plot akan dipola, akhir cerita akan bagaimana sudah bisa kita bayangkan sebelumnnya. Kendati belum seluruh isi cerita kita baca sudah bisa ditebak ending-nya. Lazimnya ceritanya pun tidak njlimet. Tidak rumit. Sederhana. Tak banyak menyajikan konflik sebagaimana halnya cerita fiksi yang bukan untuk konsumsi anak-anak.

Acapkali cerita yang disuguhkan mungkin saja pernah kita alami ketika masih kecil. Umpamanya pengalaman bermain layang-layang, main gobak sodor, main petak umpet, bermain tali, bermain kelereng, mancing di kali atau mandi di sungai, mencari belalang di sawah, dan sebagainya.

Pengalaman dimarahi orangtua atau dihukum guru karena melakukan kesalahan. Melanggar perintah guru, karena tidak mau mengerjakan PR, misalnya, sehingga kita kena strap. Lalu ditertawakan teman-teman sekolah. Menangis. Kesal. Kita menjadi sedih sepanjang hari karena tidak diberi sangu orangtua. Dan banyak lagi ‘peristiwa kecil’ yang bisa dijadikan gagasan atau ide untuk menulis sebuah cerita anak.

Namun, menulis cerita anak ternyata lebih sulit daripada menulis karya fiksi dewasa. Sebab untuk menulis cerita anak, mau tak mau, kita harus kembali ‘menjadi anak-anak’. Pola pikir, pola tindak, sikap sehari-hari harus kembali ke masa kecil. Jika tidak, maka cerita anak yang ditulis akan menjadi aneh. Dalam menyajikan cerita anak, menjadi tidak menarik. Sebab dalam menyajikan narasi tidak seperti halnya anak menceritakan pengalamannya.

Memang. Dalam menulis cerita anak adakalnya dilakukan dengan cara menggurui. Dan, ini tak akan diprotes oleh pembaca. Wajar sekali kalau terhadap anak-anak kalimat-kalimat yang digunakan demikian. Karena memang dunia anak belum banyak dijejali banyak pengetahuan. Hingga kalau pun seorang penulis cerita anak cara bertuturnya menggunakan bahasa layaknya seorang guru memberi nasehat kepada murid-muridnya sah-sah saja. Sebab, dalam prinsip saya, meski hanya sebuah cerita fiksi. Ia harus mengandung ‘moral message’ untuk pembacanya. Nah, apa mungkin jika seorang pembaca (anak) akan mampu menangkap pesan moral jika disajikan dalam bahasa yang ruwet, tersamar, dengan gaya bahasa tertentu, menggunakan majaz, satire, dan sebagainya.

Pengalaman saya selama ini dalam menuliskan cerita anak. Saya merasa belum berhasil menuangkan dialog antar anak yang lebih riil. Ya, setelah sebuah cerita anak saya tulis selalu saja ada keraguan untuk ‘menjual’nya ke penerbit. Padahal, yang saya tulis (meski cerita rekaan) diilhami oleh pengalaman sewaktu saya kecil. Salah satu faktor yang membuat saya ragu adalah dunia anak sekarang ternyata berbeda dengan dunia anak-anak ketika saya masih kecil.

Kenapa demikian? Ya, karena saya tidak pernah merasa berhasil ‘menjadi anak-anak’ kembali dalam pikiran. Tak bisa kembali mengkhayalkan dengan baik ‘kisah masa lalu’ saya dalam sebuah cerita anak. Itulah sebabnya, barangkali, dari sekian cerita anak yang pernah saya tulis. Baru ada satu novel anak saya yang berhasil tembus di salah satu penerbit. Karena memang baru satu novel itu yang pernah saya coba kirim. Sementara cerita anak lainnya yang pernah saya tulis tak pernah berani saya kirimkan. Mungkin karena saya merasa cerita itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat tulisan itu terselesaikan.

Padahal salah seorang teman saya, seorang penulis spesialis cerita anak (sudah puluhan judul buku cerita anak yang ditulisnya) seringkali menulis cerita yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Namun, salah seorang teman saya seperti tak peduli. Ia terus saja mengirimkan naskah-naskahnya ke penerbit. Alhasil, berkat ketekunannya menulis cerita anak ia sempat mendapatkan penghargaan (bersama Sukanto dan Drs. Suryadi) dari Jero Wacik, yang ketika itu menjabat sebagai menteri kebudayaan dan pariwisata. Sebuah piagam yang cukup besar terbuat dari kaca menghiasi rumahnya yang mungil.

Namun, menjadi penulis cerita anak yang dilakoninya membuat dirinya (dalam penilaian saya dan beberapa teman – semoga penilaian ini keliru) tetap seperti anak-anak. Ia seperti tidak pernah bisa berpikir dewasa, kecuali saat menandatangani kontrak perjanjian penerbitan buku atau yang semacamnya. Dalam pergaulan sehari-hari sikapnya seperti anak-anak. Selalu ingin jadi perhatian, kurang dewasa, dan sikap kanak-kanak lainnya. Mungkin karena ‘asyik dengan dunia anak-anak’ ia pun akhirnya boleh dikatakan lupa dengan kodratnya sebagai orang dewasa. Dengan bahasa umum ia terlambat menikah. Ia berumahtangga setelah usianya sudah sangat matang.

Seperti saya paparkan di atas, bahwa sebetulnya menulis cerita anak – agar sebuah cerita menjadi tuntunan – dapat dilakukan oleh siapa saja. Hanya sayangnya, cerita anak produk dalam negeri (yang menurut saya lebih meng-Indonesia) dan bisa dijadikan sarana untuk menasehati anak, menanamkan rasa setia kawan, menumbukan semangat nasionalisme, mendidik norma-norma baik norma ketimuran, norma agama, norma social, yang mengajarkan kebaikan, dan sebagainya. Namun, agaknya penerbit lebih suka menerbitkan cerita anak terjemahan dari luar negeri daripada produk pengarang lokal. Karena secara bisnis lebih menguntungkan.

Alhasil, jika generasi penerus bangsa cuma dijejali dengan cerita anak terjemahan dari luar negeri. Pola pikir anak menjadi luar negeri minded. Karena itu perlu political will dari pemerintah agar menggalakkan buku bacaan anak ‘produk’ dalam negeri. Sebab banyak falsafah bangsa yang patut dan pantas ditanamkan ke anak-anak agar mereka mampu meneruskan cita-cita para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa raga demi bangsa yang kita cintai ini.

Apabila pemerintah punya komitmen dengan kemajuan bangsa, pemerintah berkewajiban menerbitkan buku cerita anak dari negeri sendiri – yang lebih punya nafas Indonesia – dari penulis cerita anak dalam negeri. Sebab tak sedikit penulis cerita anak yang akhirnya ‘pindah profesi‘ tak lagi mau menggeluti cerita anak. Lantaran sulitnya ‘menjual’ produk mereka ke penerbit. Kita maklum, sebetulnya, karena sebuah penerbit akan berhitung terlebih dulu sebelum menerbitkan sebuah buku. Orientasi bisnis pasti lebih menjadi prioritas mereka.

Sebelum menutup tulisan ini saya ingin menukil kalimat yang berasal dari sebuah pepatah barat yang berbunyi:

If you want to harvest in a month plant a tree

If you want to harvest in a year plant a seed, but

If you want to harvest in hundred years educate people

Jika engkau ingin panen sebulan tanamlah pohon,

Jika engkau ingin panen setahun tanamlah benih

Jika engkau ingin panen selama ratusan tahun maka didiklah manusia

Salah satu cara mendidik anak-anak manusia (generasi penerus bangsa) adalah dengan menerbitkan buku cerita anak yang mengandung pesan-pesan moral. Dari kecil anak-anak perlu dimotivasi untuk cinta buku. Budaya baca harus pula digalakkan. Artinya di samping menerbitkan buku cerita anak-anak. Kita pun harus banyak menyediakan perpustakaan di setiap daerah. Memang. Yang dihasilkan oleh perpustakaan tidak ‘nyata’ tidak pula instant. Tetapi, perlu kita renungkan bersama, yang tidak ‘nyata’ – diakui atau tidak- lebih dibutuhkan daripada yang langsung ada hasilnya. Tak percaya, udara yang kita butuhkan tidak ‘nyata’ dan orang sering melupakannya. Tapi, siapa yang bisa bertahan hidup tanpa udara? Mungkin ini analog yang kurang sesuai. Tetapi, saya sangat meyakini akan hal ini. Saya bisa ‘hidup’ hingga sekarang ini karena sering ‘memungut ilmu’ di perpustakaan. Karena orangtua saya kebetulan termasuk yang kurang beruntung secara ekonomi. Yang untuk membeli sebuah buku saja terasa berat. Dengan bantuan perpustakaan saya memperoleh makanan rohani – spiritual maupun intelektual. Itu saja!

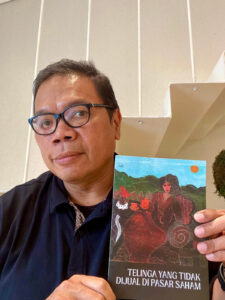

*Humam S. Chudori, novelis tinggal di Tangerang Selatan.