PojokTIM – Kemunculan teknologi baru, akan menimbulkan kegamangan (anxiety) dari generasi yang merasa sudah bukan zamannya. Ada perasaan takut tersingkir. Kemunculan internet kurang lebih sama dengan televisi di mana dulu sempat diharamkan karena dianggap menjauhkan anak-anak dari masjid. Penyebabnya, sore hari disiarkan film kartun Scooby Doo yang bertepatan dengan jam anak-anak mengaji di masjid.

“Namun seiring berjalannya waktu, tatanan baru akan terbentuk, dan hal-hal baru menjadi sesuatu yang biasa. Televisi yang awalnya membuat orang lupa waktu, lama-kelamaan ditinggalkan. Demikian juga dengan internet. Awalnya membuat orang ketagihan, namun pada akhirnya akan membosankan,” ujar pakar teknologi digital Riri Satria saat memberi kuliah umum di aula Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dihadiri peserta Pertemuan Penyair Nusantara ke-XIII (PPN XIII), Sabtu (13/9/2025). Hadir juga Sekretaris Urama Perpusnas RI Joko Santoso, Ketua Panitia PPN XIII Ahmadun Yosi Herfanda, Pengarah PPN XIII yang juga anggota Dewan Kesenian Jakarta Imam Ma’arif, Wakil Ketua Panitia PPN XIII Mustafa Ismail, serta para pustakawan.

Riri Satria mengawali paparan makalahnya berjudul “10 Tantangan Dunia Perpuisian dan Kepenyairan di Era Kecerdasan Buatan (AI)” dengan kisah legendaris. Tahun 1997, dunia terperangah ketika superkomputer IBM Deep Blue menaklukkan juara dunia catur, Gary Kasparov. Peristiwa itu bukan sekadar kemenangan mesin atas manusia, tetapi penanda bahwa kecerdasan buatan telah mencapai titik penting.

“Komputer butuh 39 tahun sejak pertama kali belajar main catur sampai akhirnya sanggup mengalahkan manusia setingkat juara dunia,” ujarnya tenang. Pertanyaan Riri kemudian mengalir: jika catur saja bisa ditaklukkan mesin, berapa lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk menulis puisi yang dapat menandingi penyair dunia? Pertanyaan itu menggema di ruangan, memunculkan renungan mendalam.

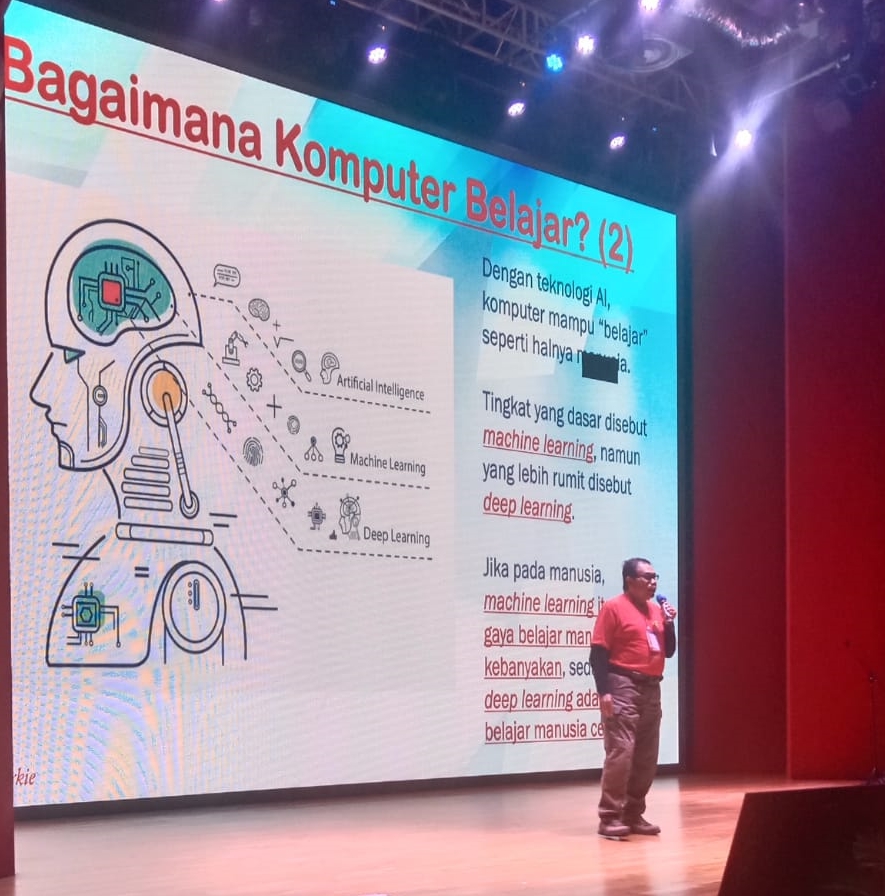

Kisah berlanjut ke tahun 2016, ketika aplikasi daring sederhana seperti poemgenerator.org.uk muncul. Mesin-mesin itu bisa menyusun bait dengan sekali klik. Awalnya kaku, seperti puisi yang ditulis murid pemula. Namun seiring perkembangan machine learning hingga deep learning, puisinya semakin halus, puitis, bahkan mengejutkan. Puncaknya, tahun 2020, lembaga riset OpenAI menerbitkan puisi bergaya Emily Dickinson yang dibuat GPT-2. Dari sinilah, ChatGPT lahir. Riri menyebut fenomena ini sebagai wujud nyata generative AI. Mesin belajar dari ribuan karya, lalu meniru pola dan gaya.

“Jadi walaupun komputer ini melakukan ‘kreativitas’, namun itu adalah kreativitas algoritmik, bukan kreativitas yang sebenarnya,” tegasnya.

Dosen Universitas Indonesia itu menjelaskan bahwa puisi manusia lahir melalui empat tahap: observasi, kontemplasi, penyaringan emosi, dan komposisi. Semua melibatkan batin. Sebaliknya, komputer menjalankan keempatnya secara matematis. Ia pernah menguji sekelompok kurator sastra dengan sejumlah puisi—sebagian ditulis manusia, sebagian dibuat mesin. Hasilnya, tak mudah dibedakan. Tetapi, menurutnya, tetap ada celah. Mesin hanya menyusun bahasa, kosa kata, dan sintaks, tanpa menyentuh realitas dan imajinasi manusia.

“Puisi bukan sekadar konstruksi bahasa, melainkan memberi ruh kepada bahasa tersebut melalui realitas dan imajinasi,” ujarnya. Di sinilah, kata Riri, mesin masih tertinggal. Ruh, rasa, dan keajaiban batiniah tetaplah milik manusia.

Riri lantas menyinggung perkembangan mutakhir: mesin Code-davinci-002 yang menulis autobiografinya sendiri dalam bentuk puisi. Buku itu diberi judul “I am Code: Poetical Autobiography by Code-davinci-002”. Meski ditopang tiga editor manusia, esensi eksperimen itu membuat bulu kuduk merinding. Mesin bukan lagi hanya meniru, tetapi mencoba bersuara tentang dirinya. Fenomena ini, menurut Riri, memperlihatkan lompatan besar: mesin bisa “bercerita” tentang pengalaman, walau tetap dalam koridor algoritma.

Namun, apakah ini berarti penyair harus menyerah? Justru sebaliknya. Riri menegaskan bahwa manusia memiliki HOTS (High Order Thinking Skills)—menganalisis, mengevaluasi, mencipta—yang tak mungkin sepenuhnya direplikasi mesin. “Human intelligence is above artificial intelligence,” ujar komisaris pada salah satu BUMN itu

Di sinilah kunci keberlangsungan puisi. Penyair, katanya, harus berani membuka ruang kreativitas baru, melampaui apa yang bisa dikerjakan algoritma. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga filosofis dan etis: apakah puisi buatan mesin pantas disebut puisi? Apakah etis seorang penyair mengandalkan mesin untuk berkarya? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggantung di dunia sastra.

Riri mengutip John Naisbitt dalam High Tech, High Touch. Teknologi tak bisa dibendung, tetapi harus diimbangi sentuhan kemanusiaan. Pandangan ini senada dengan Chris Skinner dalam Digital Human yang menyebut bahwa nilai dasar manusia tak hilang, hanya bentuk teknisnya yang berubah. Gotong royong, misalnya, dulu dilakukan di balai desa, kini melalui crowdfunding. Esensi kebersamaan tetap sama, hanya medianya berbeda. Di sinilah seni dan sastra perlu berdiri: menjaga nilai manusia di tengah badai digital.

Riri mengingatkan satu hal penting di era digital. Dalam hitungan menit, karya sastra bisa menyebar ke seluruh dunia. Namun dampaknya bisa dua arah. “Kita bisa membuat dunia tercengang karena betapa hebatnya kita saat memposting ‘berlian’, atau dunia juga bisa tercengang melihat betapa bodohnya kita saat memposting ‘sampah’,” ujarnya disambut tawa getir para peserta. Bagi Riri, media sosial hanyalah medium. Kualitas tetaplah penentu. Puisi yang dangkal hanya akan mempermalukan penulisnya, sementara puisi yang bernas bisa mengangkat martabat sastra hingga taraf Nobel.

Riri menutup kuliahnya dengan pernyataan penuh keyakinan. Puisi, katanya, bukanlah permainan kata semata. Ia bisa mengguncang peradaban, sebagaimana penghargaan Nobel Sastra menempatkannya sejajar dengan sumbangsih di bidang fisika, kedokteran, atau perdamaian dunia. Ia menegaskan kembali, “Mesinlah yang nanti akan belajar kepada para penyair, bukan sebaliknya.” Kalimat itu seolah menjadi mantra perlawanan: penyair tetaplah guru, mesin hanyalah murid.

Para peserta pun bertepuk tangan panjang. Di ruangan itu, para penyair menemukan semangat baru: bukan untuk melawan teknologi, melainkan untuk berdiri sejajar, menjaga ruh puisi agar tetap menjadi suara manusia yang paling dalam.