Oleh Rissa Churria

Di antara perbukitan hijau dan arus waktu yang lambat, berdirilah Candi Kidal, sebuah candi tua dari abad ke-13 yang kini nyaris terlupakan oleh keramaian sejarah arus utama. Candi ini tak hanya memanggil para arkeolog atau pecinta sejarah, tetapi juga menarik langkah-langkah para penyair perempuan yang hendak membaca kembali jejak-jejak kebudayaan leluhur, dan barangkali juga membebaskan narasi-narasi perempuan yang lama terpendam di antara batu, bayang, dan mitos.

Studi budaya yang dilakukan oleh komunitas Penyair Perempuan Indonesia (PPI) diketuai oleh penyair Kunni Masrohanti pada hari Sabtu, 12 Juli 2025 di Candi Kidal adalah sebuah perjalanan spiritual, intelektual, sekaligus simbolik, sebuah upaya mengurai waktu, mitos yang terlalu lama membekap sejarah perempuan.

23 orang penyair perempuan ikut dalam Muhibbah perjalanan tersebut yaitu : Kunni Masrohanti (Pekanbaru-Riau), Devie Matahari (Aceh), Rini Intama (Banten), Ratna Ayu Budhiarti (Garut), Iin Zakaria (Lampung), Ira Pelita (Malang), Heti Palestina (Surabaya), Nunung Noor El Niel (Bali) , Rissa Churria (Bekasi), Ayu Yulia Djohan (Jakarta), Ana Ratri (Jogya), Yoza Veronika (Jogya), Veronika S.W. (Tanggerang), Berti Harjati (Bekasi), Eva Septiana (Tuban), Mimin Mintarsih (Lampung), Resti Nurfaidah (Bandung), Nia Kurnia (Bandung), Teti Marlina (Bogor), Mezra E Pellondou (Kupang – NTT), Puput Aminarti (Blitar), Cie Setyawati (Kuningan), Wulan (Surabaya).

Candi Kidal: Monumen Peralihan Kekuasaan dan Simbol Pembebasan

Candi Kidal terletak di Desa Rejokidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dibangun sekitar tahun 1248 Masehi oleh Kerajaan Singhasari sebagai tempat pemujaan bagi Raja Anusapati, putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung yang kemudian dibunuh oleh Ken Arok. Sejarah ini bukan hanya narasi tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga menyimpan kisah getir perempuan di pusaran konflik politik dan spiritual.

Arsitektur Candi Kidal mengusung bentuk candi Jawa Timur klasik, dengan struktur menjulang, berpola vertikal, dan batu andesit berwarna gelap yang menopang keheningan waktu. Namun, yang menjadikan Candi Kidal begitu istimewa adalah relief Garudeya yang terukir di tubuhnya, kisah Garuda yang membebaskan ibunya dari perbudakan para naga. Ini bukan kisah yang asing bagi para penyair perempuan: pembebasan, cinta yang memerdekakan, dan perlawanan terhadap kuasa yang menindas.

Garudeya: Sebuah Alegori Tentang Ibu dan Anak

Relief Garudeya di Candi Kidal terbagi menjadi tiga bagian naratif:

1.Garuda menculik para naga,

2. Garuda membawa kendi air suci amerta, dan

3. Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan.

Relief ini bukan sekadar hiasan arsitektural, tetapi membawa muatan filosofis yang dalam. Dalam studi budaya ini, para penyair perempuan membacanya sebagai narasi pembebasan perempuan, dengan tokoh ibu Garuda (Winata) sebagai simbol perempuan yang dikurung oleh sistem patriarkal dan feudalisme politik. Garuda, sang anak, adalah jembatan antara dunia spiritual dan dunia sosial, sebuah manifestasi cinta filial yang melampaui kekuasaan naga (yang bisa dibaca sebagai simbol patriarki, kekuasaan politik, atau penindasan struktural).

Seorang penyair perempuan menulis:

“Ibu, tubuhmu diikat oleh naga

kami anak-anakmu

belajar terbang dari retakan batu

mencuri kendi cahaya dari tangan kekuasaan”

(Nunung)

Studi Budaya dan Puitika Tubuh Perempuan

Dalam studi ini, penyair perempuan tidak hanya mengunjungi situs, tetapi juga melakukan praktik spiritual dan puitik: membacakan puisi, menulis esai reflektif, menggelar ritual kecil dengan bunga dan dupa, dan mendiskusikan tafsir budaya secara kolektif. Mereka membaca ulang sejarah dengan menggali narasi perempuan yang seringkali terpinggirkan: Ken Dedes, Winata (ibu Garuda), dan figur-figur perempuan lain yang hanya muncul sebagai “bayang” dalam teks sejarah maskulin.

Ken Dedes, ibu dari Anusapati dan istri Tunggul Ametung yang kemudian dinikahi Ken Arok, dikenal sebagai perempuan cantik yang disakralkan oleh legenda. Namun dalam studi ini, ia dibaca sebagai simbol tubuh perempuan yang terus diperebutkan, dipolitisasi, dan dilucuti agensinya.

Candi sebagai Tubuh, Relief sebagai Luka dan Doa

Para penyair perempuan membaca Candi Kidal sebagai tubuh simbolik: bagian kaki candi adalah akar dan fondasi (masa lalu dan asal-usul), tubuh candi adalah ruang pengalaman dan narasi hidup, dan atap candi adalah pengharapan dan spiritualitas. Setiap relief, retakan, dan lumut yang tumbuh menjadi bagian dari narasi tubuh perempuan Nusantara yang selalu berbunyi.

Mereka menulis puisi di dinding batu, mengguratkan catatan pada tanah, dan menciptakan ruang-ruang sunyi yang menyuarakan kembali mereka yang telah disenyapkan sejarah.

“Candi ini tubuhmu, Ibu

setiap relief adalah luka

tapi juga doa yang tak pernah berhenti menguap

ke langit yang birunya adalah biru perempuan

yang tak ingin lagi ditawan.”

Hasil dan Signifikansi: Narasi Alternatif dalam Kajian Budaya

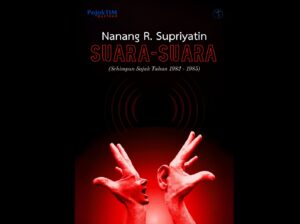

Studi ini nantinya akan menghasilkan antologi puisi Penyair Perempuan Indonesia (PPI) yang akan ditulis dari buah perjalanan pulang ke kampung tradisi (PKT) ke-5 yang diberi tema : Susur Sisir Tengger.

Suara-Perempuan dari Kidal”, diskusi budaya terbuka, serta wacana baru tentang perlunya historiografi dari perspektif perempuan. Di tengah masyarakat yang masih maskulin dan struktural, praktik membaca ulang situs budaya seperti Candi Kidal membuka jalan bagi pembebasan simbolik dan kultural.

Para penyair perempuan tidak hanya merefleksikan, tetapi juga menulis ulang sejarah melalui bahasa puisi, yang lebih lentur, intuitif, dan spiritual—berbeda dari bahasa akademik yang kaku dan patriarkal.

Dari Batu ke Suara, Dari Relief ke Makna

Candi Kidal bukan sekadar peninggalan kerajaan kuno, tetapi medan tafsir yang hidup. Di tangan Penyair Perempuan Indonesia (PPI), ia berubah menjadi panggung naratif baru, tempat sejarah dibaca ulang dengan penuh kesadaran tubuh, jiwa, dan luka. Studi budaya ini tidak hanya menghasilkan puisi, tetapi juga memperluas ruang intelektual dan spiritual perempuan dalam kebudayaan Indonesia.

Sebab sejarah bukan hanya milik mereka yang menang, tetapi milik mereka yang tak berhenti membaca, menulis, dan mencintai.

Candi tidak mati. Ia hanya diam menunggu seseorang menanyakan makna. Dan perempuan dengan tubuh, puisi, dan doa adalah mereka yang paling setia menanyakan ulang semuanya.

“Kami tidak datang untuk mengagumi, tapi untuk menanyakan

di mana perempuan dalam sejarah batu ini?

Dan di mana kami dalam tubuh bangsa ini?”