Oleh: Dedy Tri Riyadi

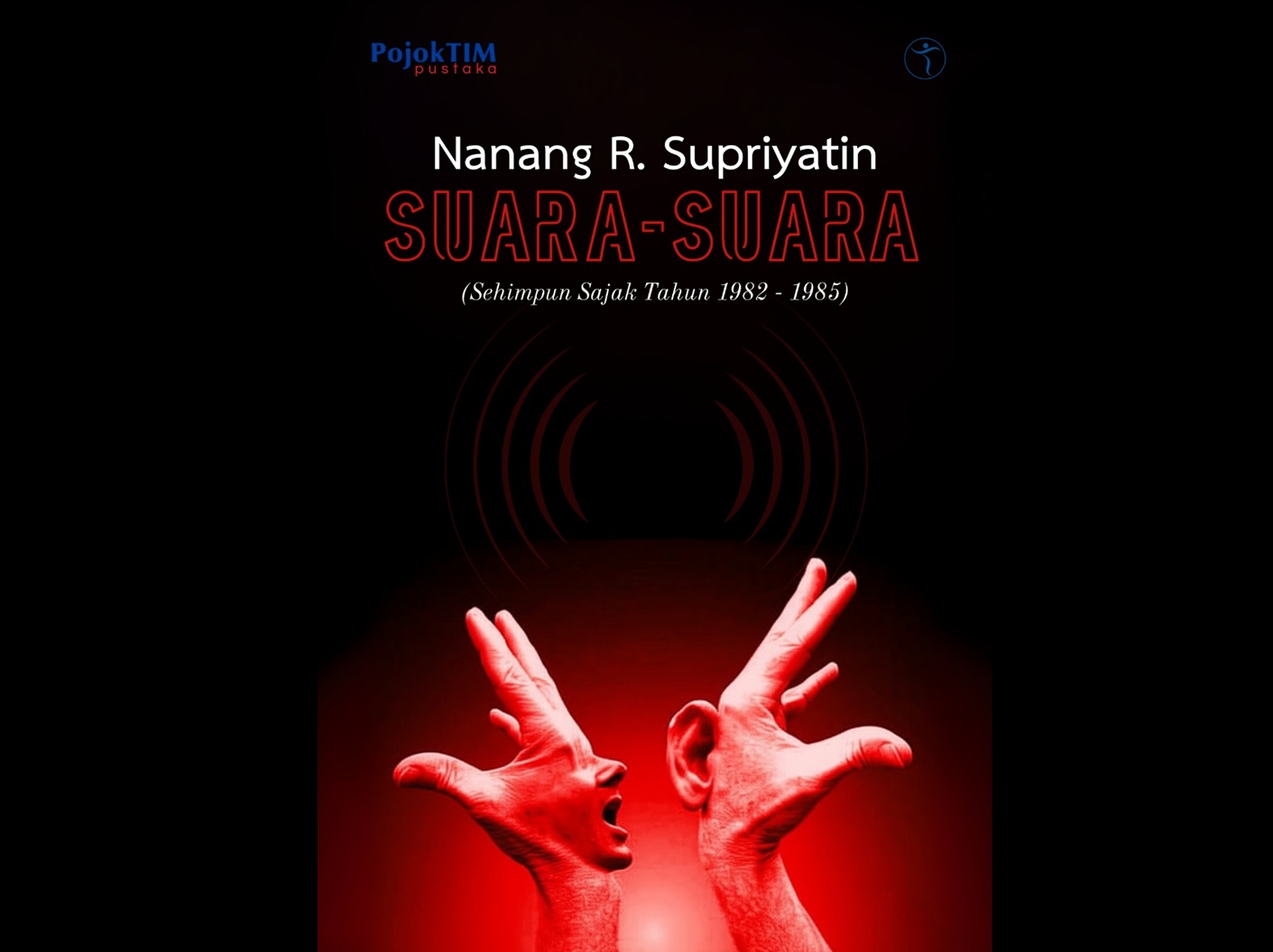

Judul Buku : Suara-Suara (Sehimpun sajak Tahun 1982-1985)

Penulis : Nanang R. Supriyatin

Penerbit : Taresia – Pojok TIM

Edisi : Cetakan kedua, September 2025

Halaman : 78 halaman

Dekade 1980-an di Indonesia merupakan masa yang penuh ketegangan antara stabilitas yang dipaksakan negara dan keresahan yang dialami masyarakat. Orde Baru, dengan jargon pembangunan dan stabilitas politik, menekan ekspresi publik yang dianggap “sumbang”. Kontrol terhadap media, sensor, hingga pemonopolian tafsir sejarah menjadikan ruang ekspresi semakin sempit. Sastra, sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya, juga terkena dampaknya.

Namun, kesusastraan justru memperlihatkan daya hidupnya dalam keterbatasan. Penyair-penyair muda 1980-an menulis dengan strategi tertentu: mengelak dari bahasa slogan politik, memilih lirisisme personal, mengembangkan simbol-simbol religius atau kultural, dan mengolah nostalgia sebagai bentuk resistensi. Dengan cara ini, sastra tetap berbicara, meskipun dengan nada lirih, terputus-putus, atau penuh kode.

Dalam konteks inilah buku puisi Suara-Suara, Sehimpun Sajak Tahun 1982–1985 karya Nanang R. Supriyatin menjadi menarik sebagai cermin bagaimana seorang penyair menulis dengan cara yang dibentuk oleh kondisi sosial-politik budaya zamannya.

Di dalam Suara-Suara, ada beberapa corak yang menjadi identitas dari puisi Nanang R Supriyatin yaitu; lirisisme personal, spiritual eksistensial, filosofi tubuh dengan diksi erotika, refleksi historis dan nostalgia, serta idealisme.

Banyak puisi Nanang berakar pada pengalaman batin yang intim: rindu, sepi, luka, dan cinta. Lirisisme ini seolah menjauh dari politik, namun justru menjadi strategi penyair untuk tetap bersuara dalam keterbatasan. Dengan menulis tentang malam, cinta, atau derita jiwa, ia menyuarakan sesuatu yang lebih luas: keterasingan generasi yang hidup dalam suasana penuh kontrol.

Puisi Malam Tak Tercatat (1983), misalnya, menampilkan “malam menggamit sepi” dan tubuh yang tidur di ranjang kusam. Imaji sederhana ini menyiratkan kelelahan batin, suasana stagnasi, dan kerinduan akan sesuatu yang tak tercatat dalam sejarah resmi.

Dimensi religius muncul sebagai jalan pencarian makna. Dalam Mengembara (1982), penyair menulis tentang jiwa yang “payah menjangkau matahari-Nya”. Pencarian spiritual ini bukan dogma, melainkan usaha eksistensial menghadapi realitas dunia yang “remuk”.

Pada masa Orde Baru, ketika ruang publik dipenuhi jargon pembangunan, jalan spiritual menjadi alternatif ruang aman. Penyair dapat menyuarakan kegelisahan tanpa dianggap menentang langsung otoritas.

Unsur erotik muncul dalam puisi Lanskap, 1 dan Lanskap, 2. Tubuh kekasih hadir sebagai lanskap kosmik: “hijau daunan gunung bangkit dari tubuhmu” atau “matamu jalang menyelusup ke tiang-tiang lahatku”. Tubuh tidak hanya sensual, melainkan menjadi medium untuk merefleksikan kefanaan, kematian, dan keterhubungan manusia dengan alam.

Dalam iklim sosial-politik yang penuh aturan, pengolahan tubuh justru bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan halus. Ia menegaskan ada wilayah kehidupan manusia yang tak dapat dikontrol negara.

Sejumlah puisi memanggil sejarah dan identitas kultural. Di Museum (1983) menggambarkan arca yang seolah hidup kembali: “terbayang ketika arca mengedipkan / matanya, berjalan, dan bercakap.”

Imaji ini dapat dibaca sebagai hasrat membangkitkan sejarah yang dibekukan. Orde Baru dikenal menutup wacana sejarah, terutama tragedi 1965. Dengan menghidupkan arca, penyair seakan menolak kebekuan itu.

Nostalgia juga tampak dalam Kutinggalkan Suara-Suara Bising (1985). Penyair mengenang rumah bambu, kolam, dan ikan-ikan, lalu berkata “kutinggalkan separuh tubuhku di sana.” Urbanisasi dan modernisasi pada masa Orde Baru sering kali memaksa migrasi desa–kota, memutus ikatan kultural. Puisi ini menjadi elegi atas kehilangan itu.

Puisi yang judulnya menjadi judul buku yaitu Suara-Suara (1985), dapat dianggap sebagai manifesto. Penyair menolak “suara-suara sumbang” yang masuk ke telinganya dan menegaskan bahwa ia sudah tahu “apa yang mesti kuhadapi.”

Sikap ini bukan klaim heroik, melainkan strategi bertahan: memilih untuk mendengarkan suara sendiri di tengah kebisingan zaman.

HB Jassin (1986) menyebut bahwa sastra Indonesia 1980-an bergerak dalam ruang simbol dan lirisisme. A. Teeuw (1984) menegaskan adanya ketegangan antara idealisme penyair dan realitas sosial yang keras. Dalam kerangka itu, Suara-Suara bisa dibaca sebagai contoh “politik sunyi”: kritik sosial disampaikan melalui metafora, bukan slogan.

Puisi Nanang R Supriyatin dalam Suara-Suara yang sesuai untuk menggambarkan hal tersbeut adalah puisi yang berjudul Suara-Suara di Panggung, yang mengontraskan suara hingar panggung dengan suara hati yang suram. Panggung dapat ditafsir sebagai retorika pembangunan Orde Baru, sementara hati menyimpan kegelisahan yang tak terdengar.

Suara lirih tentang cinta dan malam bukan pelarian, melainkan cara untuk tetap bersuara tanpa terkena sensor. Dengan demikian, puisi-puisi ini mencerminkan bagaimana penyair muda menyiasati iklim represif.

Puisi Kutinggalkan Suara-Suara Bising (1985) yang menyinggung adanya rumah bambu yang ditinggalkan menyingkap dampak modernisasi Orde Baru. Migrasi desa–kota membuat individu tercerabut dari akar budaya. Nanang R Supriyatin menuliskan pengalaman ini dengan nada elegi, memperlihatkan bagaimana modernisasi sering kali berarti kehilangan. Puisi ini menyingkap keretakan identitas akibat migrasi desa–kota. Separuh tubuh penyair tertinggal di rumah bambu, menandai keterpecahan antara modernitas dan tradisi.

Di Museum memperlihatkan upaya membangkitkan sejarah yang dibekukan. Dalam kerangka Goldmann, hal ini mencerminkan kesadaran kolektif generasi yang menyadari adanya sesuatu yang hilang dari narasi resmi. Imaji arca yang hidup kembali bisa dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni sejarah Orde Baru.

Spivak (1988) dalam Can the Subaltern Speak? menekankan pentingnya memberi ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan. Dalam Suara-Suara, Nanang justru menulis tentang suara lirih, sumbang, atau kecil. Ia tidak berbicara untuk massa, tetapi untuk dirinya sendiri, dan justru di situlah terletak nilai kulturalnya: menandai bagaimana suara kecil tetap bisa eksis di tengah kebisingan negara. Puisi yang juga judul dari buku ini adalah pernyataan sikap dari penyair yang menolak distraksi dan memilih mendengarkan suara sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi personal di tengah dominasi suara kolektif yang dipaksakan negara.

Sebagai kesimpulan, Suara-Suara karya Nanang R. Supriyatin adalah kumpulan puisi yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia pada dekade 1980-an. Buku puisi ini bisa menjadi cermin mengapa seorang penyair menulis lirisisme personal, pencarian spiritual, erotika atau filosofis tubuh, refleksi historis, dan nostalgia kultural yang tak lain adalah strategi estetik yang lahir dari keterbatasan ruang ekspresi.

Dengan demikian, Suara-Suara memberi kita gambaran bagaimana kesusastraan Indonesia 1980-an bukan hanya persoalan karya besar atau penyair terkenal, tetapi juga persoalan bagaimana individu-individu menulis, menyiasati, dan bertahan dalam kesunyian yang tengah dipaksakan oleh rezim di zamannya.

Utanjalan, 2025